しゅんてぃー

元官僚のYouTuber、おもちさんのこんなツイートが伸びていました!

私の予定にも影響したので、文句を言う。昨日、現役の元同僚と約束していたのにドタキャン。理由がこれで納得した。今回の臨時国会3日間で出た質問主意書は44本。うち23本が小西議員で、最終日にまとめて発射。元官僚で、質問主意書が1本でも死ぬほど大変なのを分かってるはずなのに、何故…pic.twitter.com/cY1ZOZ1b4P

— おもち@元官僚系YouTuber (@ex_kanryo_mochi)September 19, 2020

しゅんてぃー

これに対してツイートで言及されている立憲民主党の小西洋之議員が返信をしてやや炎上状態になっていますがここでは割愛します!笑

実は国家公務員の知人によると質問主意書がくると通常業務ができず答弁書の作成に時間を割かなくてはならないそうです。

また、先の菅内閣発足に伴って、規制改革担当大臣に就任した河野太郎大臣が働き方改革に対して逆行する慣習に苦言を呈したことでも官僚の働き方改革は注目を集めています。

ヤメレ。

— 河野太郎 (@konotarogomame)September 19, 2020

文科省職員100人超、副大臣らを深夜出迎え「非常識」:朝日新聞デジタルhttps://t.co/rkb1ac1Dfy

しゅんてぃー

今回は質問主意書に焦点を当てて働き改善していきます!

ゆうな

今日もたくさん吸収するぞ〜!

このページの目次

国会議員は国会が開会中に文書を用いて内閣の見解を質問することができます。

この時の質問内容をわかりやすくまとめた文書を「質問主意書」といいます。

質問主意書の規定は国会法第74条に定められています。

第七十四条 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

出典:衆議院 国会法

しゅんてぃー

つまり、一般的には議員が口頭で質問するイメージがありますが、文書で質問して文書で回答することもできるということです!

しゅんてぃー

口頭で質問できるのになぜ文書で質問する必要があるのだろうと思った方もいるかもしれません。

それは議員の質問時間配分に理由があります。

端的に言うと、国会議員とはいえ全員が国会で質疑の場に立てるわけではありません。

国会でも質疑の時間はおおよそ与党2:野党8で配分されています。

しかし、8割の野党の質問時間は、さらに会派の議員数によって配分されています。

しゅんてぃー

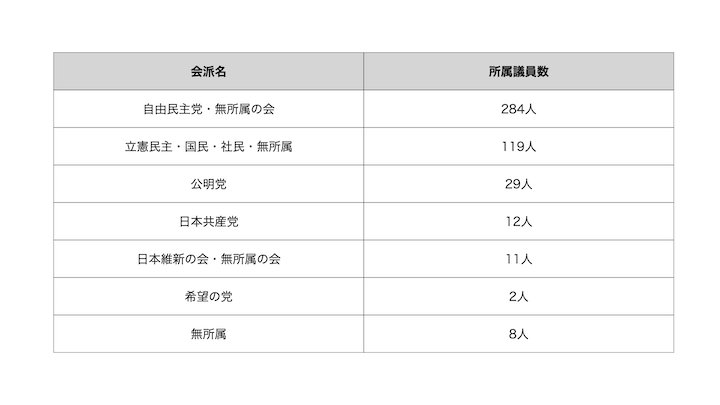

2020年9月16日現在の衆議院の会派と所属議員数は以下のようになっています。

ゆうな

つまり「立憲民主・国民・社民・無所属」の議員に質疑の時間が多く割り振られているってことですか?

しゅんてぃー

そういうこと!

「立憲民主・国民・社民・無所属」の議員であっても新人議員などではなかなか質疑の場には立てないので、文書で制限なく質問できる質問主意書は必要な制度といえます。

原則として所属する会派の議員数に応じて質疑の時間が配分されるため、少数会派や無所属議員は質問時間が少なくなってしまいます。

そのため質問主意書での質問は、議席数の少ない議員が政治活動を行える貴重な場となっています。

質問主意書は国政全般に対して内閣の見解を質問することが認められており、議員数に応じた質問数の制約もありません。

しゅんてぃー

国会議員は議論を戦わせたり質問したりするのが大きな仕事の一つなので有権者視点でも必要な制度といえますね!

ではなぜこの質問主意書が官僚の負担になってしまっているのかを見ていきましょう!

しゅんてぃー

まず前提として答弁書は議員ではなく官僚が作成しています。

国会の質疑でも官僚の作った資料をもとに大臣らが回答しているに過ぎません。

しゅんてぃー

質問主意書が提出されたら7日以内に答弁しなくてはならないと定められています(国会法第七十五条)。

第七十五条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

2 内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

出典:衆議院 国会法

ゆうな

1週間あれば答弁は余裕を持って作れるんじゃないの!?

しゅんてぃー

それがそうではないんです。

答弁書は閣議決定(内閣の承認)を必要とするので踏むべき手続きが多く、時間がかかってしまうのです。

質問主意書の提出から答弁書の配布までの大まかな流れを示します。

質問主意書の提出

↓

省庁間で割り振りを決定

↓

担当部署で答弁書作成

↓

内閣法制局の審査

↓

大臣までの決裁

↓

閣議決定

↓

答弁書の配布

質問主意書が提出されてから土日祝を含めて7日以内にこれだけの手続きを踏まなくてはならないので、スケジュールはかなり厳しいと言えます。

しゅんてぃー

自分の部署が質問主意書の担当になることを「質問主意書が当たる」と言うそうです。

質問主意書が「当たる」と通常業務をストップして質問主意書の答弁作成に当てる必要が出てきてしまうそうです。

それは一つ前でも述べたように、質問主意書の提出から答弁書の提出までに踏むべき手続きが多いため、その日中に取りかからないと時間的に間に合わないからです。

ゆうな

いつ来るかわからない質問主意書のために通常業務が止められてしまったら、確かに官僚は長時間労働にならざるをえないよね。。。!

しゅんてぃー

質問主意書は制限なく提出できるので、自分の議員活動の実績作りとして活用されている側面もあります。

必ずしも必要な質問ばかりとは言えないため、官僚からしてみるとただ仕事量が増えて迷惑なこともあるようです。

ゆうな

確かに国民にとって意味のある質問だったらする必要があるけど、意味のない質問で官僚の業務がストップするのはよくないですね。。。!

もともと質問主意書は国政に対して内閣の見解をただすことができる質問の場として用意されています。

しかし、本当にする必要があるのが疑問に思ってしまうような質問主意書が提出されているのも事実です。

例えば、2018年には『大学入試センター試験の「ムーミン」に関する設問に関する質問主意書』という質問主意書が提出されています。

内容はリンクをご確認いただければと思いますが、このような質問に官僚の時間と労力をさく必要があるのかはいささか疑問です。

以上、国会議員の提出する質問主意書と官僚の負担についてまとめてきました。

質問主意書自体は国政全般に対しての内閣の見解を世に提示してくれるものなので必要な制度といえます。

しかし、同時に行政の弊害となっている側面もあります。

手続きを簡素化して閣議決定を不要にする等の対策の必要があるのではないでしょうか。

議員自身の考え方も自分の実績のためではなく、国民にとって必要かという観点で質問して欲しいと思います。